本記事では、生成AI「Grok Imagine」の画像生成・動画生成の使い方を詳しく解説しています。

Grok Imagine(グロック・イマジン)は、イーロン・マスク氏が率いるAI企業「xAI」が開発したもので、テキスト・画像・動画といったさまざまなコンテンツを生成できるAIプラットフォームの一部機能です。

最近、このGrok ImagineがSNSを中心にかなり話題になっていて、気になったので実際に使ってみました。

注目されている一番の理由は、NSFW(センシティブな表現)にも対応しているという点です。

現在、いろんなAI企業から生成AIツールが登場していますが、「NSFWがOK」で、なおかつここまでメジャーなものは珍しい印象です。そして、何より無料で使えるのも大きなポイントです。

もちろん、それだけではないです。

Grok Imagineには他にもユニークな機能がたくさんあって、アニメ調の画像やAIアート、動画まで、本当にいろいろ作ることができます。使っていてとても楽しいツールだなと感じました。

以下は、実際にGrok Imagineで生成した作例です。

アニメイラストでも実写風でも、かなり綺麗でクオリティの高いものが生成できます。そして、驚くほど生成スピードが速いのも特徴のひとつです。

今回は、この「Grok Imagine」について、以下のポイントに絞って解説していきます。

これらを中心に、実際にわたしが使ってみて感じたことや、検証結果も交えて紹介していきます。

なおGrok Imagineを使ってリアルなAI美女を作りたい方は、以下の記事にてプロンプトを公開していますので、ぜひ合わせてご活用ください。

Grok Imagineの基本操作と利用環境(PC・アプリ対応)

まずは、初めての方に向けて(わたし自身も含めて)、「そもそもGrok Imagineってどこから使うの?」というところから、基本情報を整理して紹介していきます。

Grok Imagineは、単体のアプリではなく、GrokというAIアシスタントの機能の一部として提供されています。そのため、利用するにはまずGrokにアクセスする必要があります。

ここでは、そのGrokについても簡単に解説していきます。

こちらは、PCからアクセスした際のGrokのユーザーインターフェースです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| Grok(グロック) | https://grok.com/ |

| アプリ(iOS/ Android) | Grok 生成AI |

| 料金(プラン) | ・Free:無料 ・SuperGrok:30ドル/月 ・SuperGrok ヘビー:300ドル/月 |

| Grok Imagineの位置付け | AIアシスタントであるGrokの機能の一部として提供されており、Grokアプリやウェブサイトから利用可能 |

わたしはFreeプラン(無料)で今回試しています。そのため、この記事では、無料でできる範囲の内容に絞って紹介していきます。

※無料プランでは、一定時間内に生成できる画像や動画の回数に制限があるようです。調べた限り、正確な上限枚数は明記されていませんでしたが、わたしが使った感じだと、画像生成が20〜30回、動画生成も同じくらいが目安という体感でした。

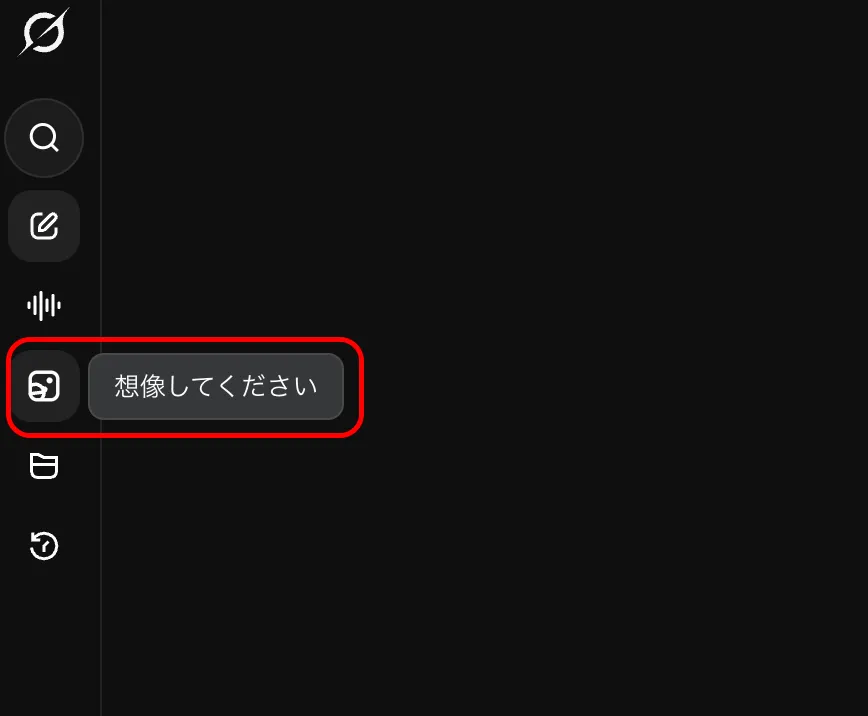

Grok Imagineの機能は、ここから実際に使い始めることができます。

PC版

アプリ版

Grok Imagineで画像を生成する手順と特徴

それでは、さっそく実際にプロンプトを入力して、画像生成を試してみましょう。

基本的な操作としては、画面下部にある入力フォームにプロンプトを記述し、そこから画像を生成していく流れになります。

以下のスクリーンショットはPC版ですが、アプリ版でもほとんど同じ操作ができます。

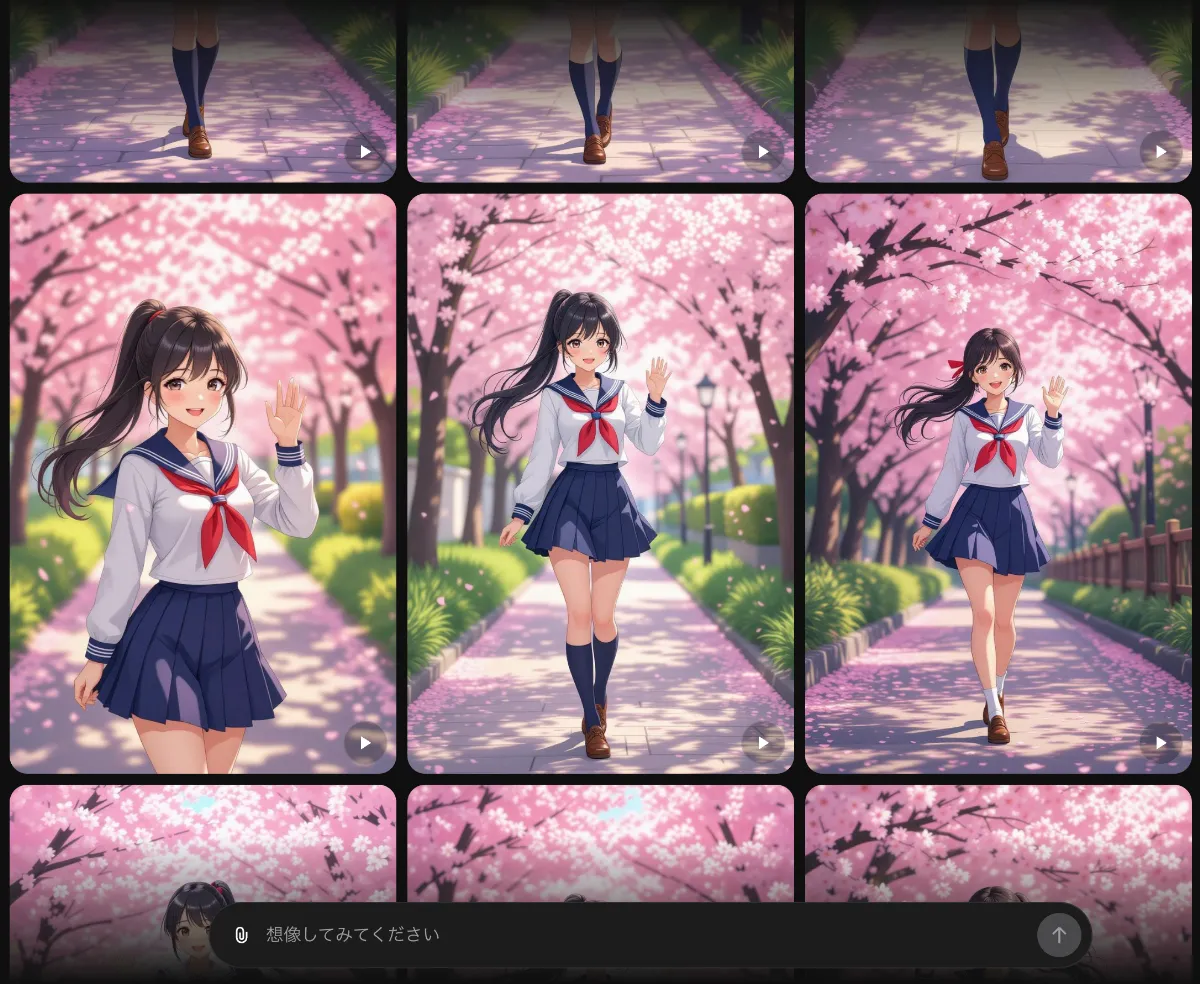

黒髪のポニーテールの美少女キャラクターが、セーラー服で桜並木道を歩いている。彼女は笑顔でこちらに手を振っている。

とりあえず、試しに自然言語でプロンプトを入力して、画像生成を指示してみました。

こちらが、PC版での生成結果の画面です。

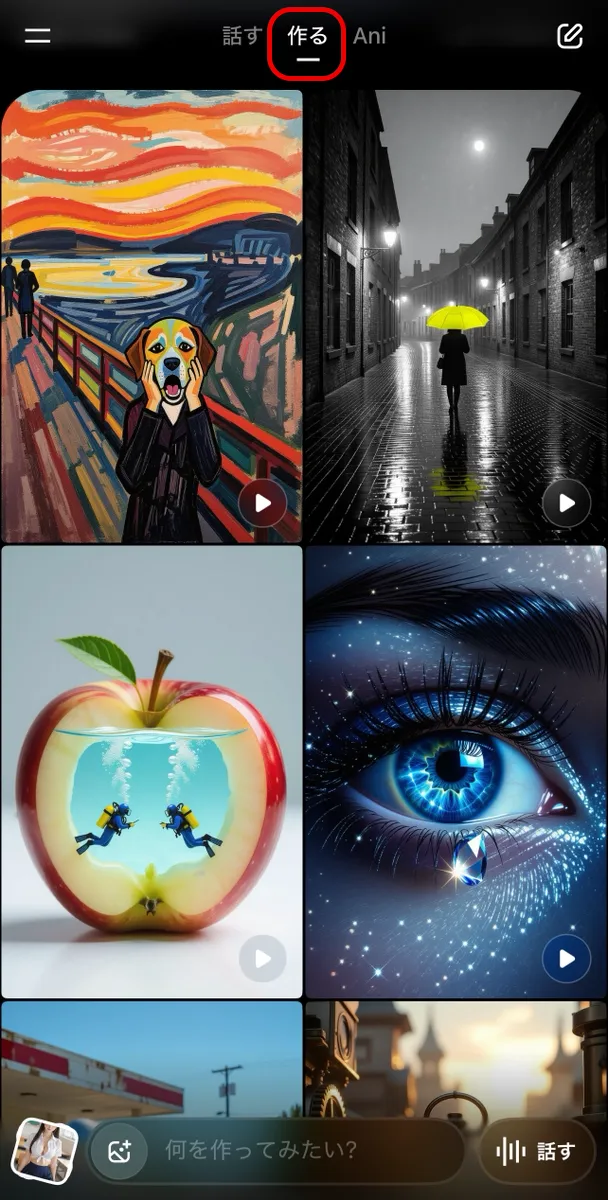

こちらは、アプリ版での生成結果画面です。

PC版との違いは1点だけあります。

アプリ版では、日本語でプロンプトを記述して画像を生成すると、その内容が自動的に英語に変換された状態で表示されます。

そしてこれは、PC版・アプリ版どちらにも共通していますが、Grok Imagineでは1回の生成指示で複数の画像が一気に表示されるのが特徴です。

スクロールしていくと、次々と画像が表示されていきます。

どのような仕様になっているのかは正直よく分からないのですが、1回生成を指示すると、このように大量の画像が一気にばーっと生成されていきます。

スクロールしていくと30枚以上が表示され、さらに進めていくと100枚近くまで確認できました。ずっとスクロールできそうな勢いだったので、もしかするとスクロールするたびに新しい画像がどんどん生成されているのかもしれません(※その場合、スクロールのたびに生成回数が消費されている可能性もありそうです)。

Grok Imagineの動画生成とモード別の違い

それでは、次に動画の生成方法を紹介していきます。

動画を作る方法は、次の2パターンがあります。

どちらの方法でも、I2V(Image to Video)形式での生成になる、という点は共通です。

ここではまず、Grokで画像を生成したあとに、それを使って動画を作る手順から解説していきます。

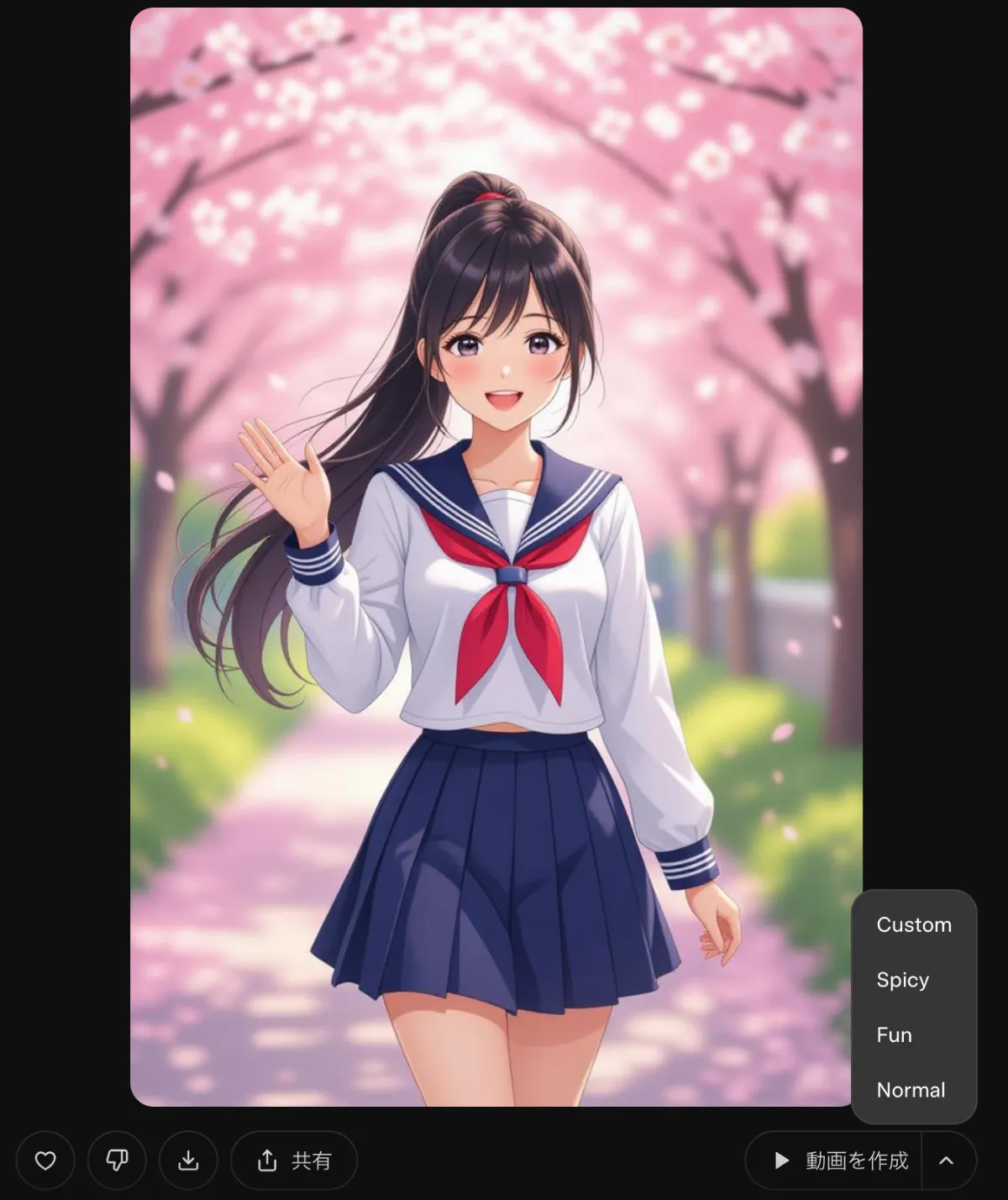

以下のように、最初に生成された画像の中から一つを選択します。

※なお、アプリ版の場合、生成された画像一覧の右下の「再生マーク」の長押しでも動画モード選択ができます。

この画面は、PC版でもアプリ版でも、ほとんど同じインターフェースになっています。

動画モードは全部で4つ用意されています。

Grok Imagineに搭載されている4つの動画モードの概要

| モード名 | 解説 |

|---|---|

| Normal | 一般的な自然な動画が生成されます。 |

| Fun | 意外性のあるもの・ネタ表現を含んだ動画が生成されます。 |

| Spicy | NSFW(センシティブな要素が含まれる)の動画が生成される場合があるモード。注意が必要 |

| Custom | 自分でプロンプトを記述して直接指示できる |

それでは、試しにやってみましょう。

Normalモード

まずはNormalモードで生成した作例です。

Funモード

続いて、Funモードで生成した作例です。

想像以上に面白い…というか、正直すごかったのがこのFunモードです。

動きがかなりアグレッシブで、スカートを履いたキャラクターだと、かなりの確率で見えてしまうことがありました。そのため、急きょ作例のキャラクターをショーパンスタイルに変更して対応しました。

それでも、何回か生成した中から比較的おとなしめのものを選んで紹介しています(笑)

このモードは本当に楽しいので、ぜひ試してみてほしいです。

わたしは、4つのモードの中でこのFunモードがいちばん気に入りました。かなりお気に入りです。

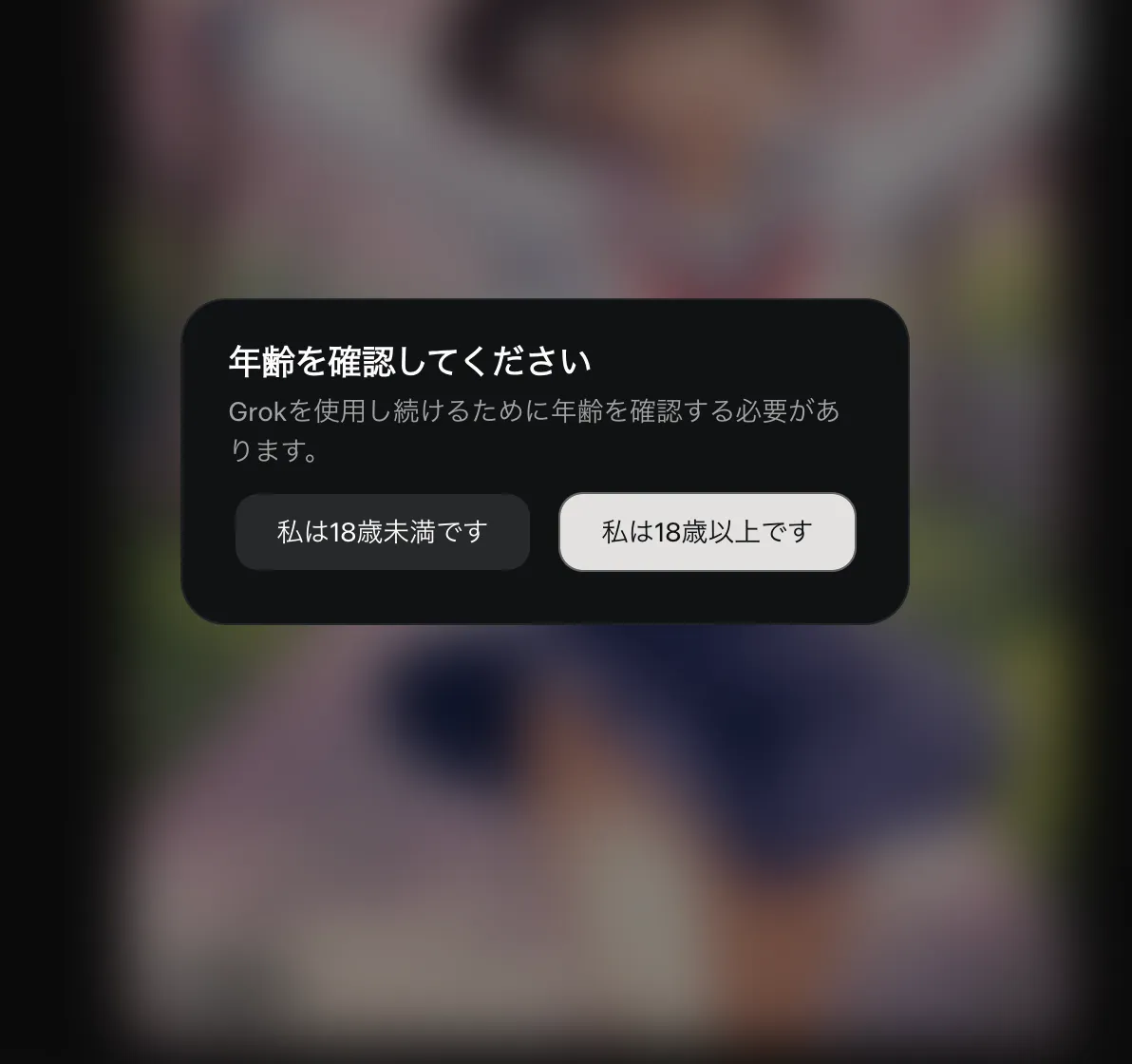

Spicyモード

続いて、Spicyモードの紹介です。

このモードは、SNSなどでも特に話題になっていたモードですね。

Spicyモードで生成する場合、センシティブな要素(NSFW)がそのまま出力される可能性があるため、利用には注意が必要です。

初回の利用時には、画面に注意書きが表示されます。これは、自分が意図していない内容であってもNSFWな表現が含まれる可能性があることをあらかじめ知らせてくれるものです。

そのため、このモードを使う際には、事前に内容をしっかり確認して、自分の環境や用途に問題がないかをきちんと理解した上で利用することが大切です。

なお、このブログではセンシティブな画像は掲載していないため、ここからは実際に使ってみた内容を文章ベースで紹介していきます。

このSpicyモードは、簡単に言えばヌード表現なども描写されるモードといった感じでした。アート寄りの方向性で使うこともできますし、意図的にセンシティブな表現を狙って生成することも、現時点では可能なようです。

イーロン・マスク氏が率いるAI企業「xAI」は、このSpicyモードを含むGrok Imagineの機能を全世界に無料開放していて、そのインパクトから非常に話題になっています。今後どういった変化があるかはまだ分かりませんが、今のところは自由度の高い内容でも生成できる機能となっています。

このモードについては、個人で楽しむ範囲での使用には特に問題はないと思いますが、商用での活用や、SNSなど不特定多数の人が目にする場で公開する場合は、利用するサービスの規約をよく確認して、自己責任で適切に使うことが大切です。

Spicyモードについては、どこまでの再現ができるかを以下の記事にて、わたしが実際に検証してみた情報を公開していますので、興味のある方はぜひご覧になってください。

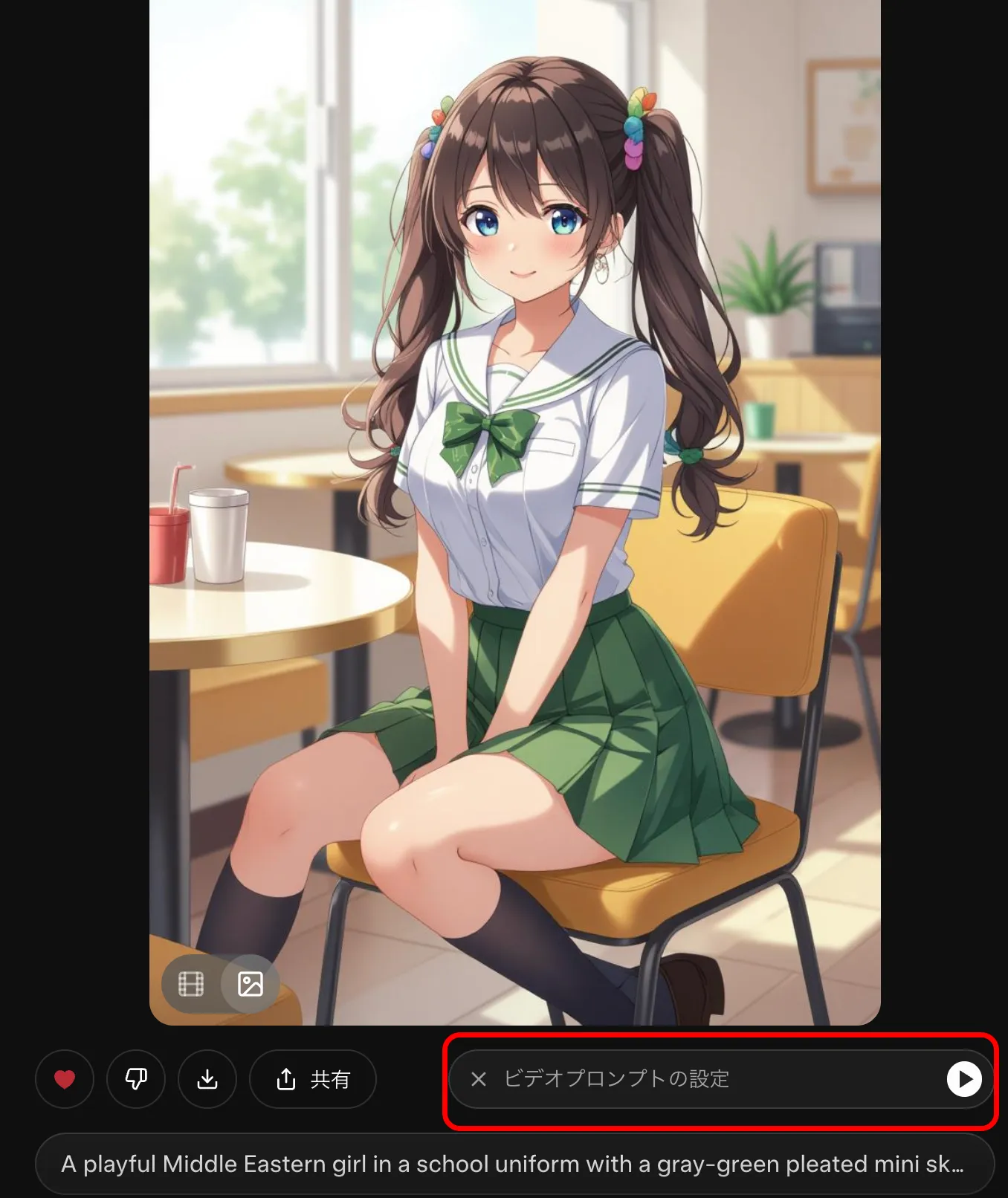

Customモード

続いて、カスタムモードについて紹介していきます。

このモードは、自分でプロンプトを記述して、どんな動画を生成するかをある程度コントロールできるのが特徴です。

ここでは、実際にGrokで生成した画像を使いながら、その使い方を解説していきます。

Customモードを選択すると、画面が「ビデオプロンプトの設定」という入力欄に切り替わります。

ここに、動きを指定するプロンプトを書き込んでいきます。

今回は、イラスト内にコップが映っていたので、次のようなプロンプトを記述してみました。

holding cup, drinking juice, smile

生成されたのが、こちらの動画です。

可愛い‥‥。

Grokにハマってしまいそうです‥‥。

ちなみに、動画が生成されるまでの時間はおよそ10秒ほど。とてもスムーズに出力される印象です。

使ってみた感想としては、元となる画像とかけ離れたプロンプトを入力すると、うまく生成できないことが多いようでした。逆に、元画像の内容と辻褄が合うような指示を出してあげると、かなり自然でいい感じのアニメーション動画が作れます。

I2Vモード

最後に、Grok ImagineのI2Vモード(Image to Video)について解説します。

わたし自身、個人的に一番興味を持っていたのがこのモードです。もしうまくいくようであれば、これを使ってアニメーション動画の制作にも挑戦してみたいと思っています。

今回は、以下のNovelAIで生成した画像を使って試してみます。

まず、画像をGrokに添付すると、自動的に1本の動画が生成されます。おそらく、これはNormalモードでの自動生成になっていると思われます。

動画が1つ生成されたあとは、基本的な操作はこれまでと同じです。

ただし、選択できるモードは「Normal」「Fun」「Custom」の3つのみとなっており、Spicyモードは使用できないようです。

今回は、この中からCustomモードを選んで試してみます。

adjusting hair, floating hair, and closed eyes

「風でなびく髪を整えている、そして瞳を閉じる」──

今回は、そんなニュアンスのプロンプトで試してみました。自然言語で書いたほうがいいのか、それともタグ形式のほうが適しているのかはまだよく分かっておらず、今回はかなりアバウトな書き方です。

Sora2のようにタイムラインを意識したシーンの切り替えなどは今のところできなさそうですが、キャラクター性をしっかり保ったまま、自然に動いてくれる印象です。ここは本当に驚きました。

ちなみに余談ですが ──

……Grok Imagineがあまりにも面白すぎて、この記事を書いている途中に我慢できずつい課金してしまいました(笑)

というわけで、最後にもう少しだけ作例を紹介してみます。

flying, midair, city below

このように、短いプロンプトを加えるだけでも、キャラクターがしっかりと動いてくれることが分かりました。

アニメーションの動きも、とてもスムーズで自然です。

続いて、実写の場合の作例も紹介します。

standing and dancing

だいぶ動きがスムーズで、アニメでも実写でも元となるキャラクターの特徴をしっかり保ったまま、一貫して動いてくれるのが分かります。

しかも、複雑なプロンプトを入れなくても本格的に動かしてくれるところがとても魅力的です。

そして、Sora2と同じように、Grok Imagineでも無料でかなりの枚数が生成できるので、無料の範囲だけでも十分楽しめると思います。

……わたしは、つい課金してしまいましたが(笑)

ちなみに課金した理由は ── 正直、面白すぎて勢いでポチッとしてしまっただけです。

強いて言えば、前からアニメーション動画を作って遊びたいと思っていて、少し前からHailuo AIでも遊んでいたので、いくつかの動画生成AIを比較しながら使ってみたかったという、わりとシンプルな理由です。

いったんハマってしまうと、画像生成も動画生成もガチャ感覚でどんどん回してしまうので、たぶん無料のリミットが回復するのを待つのは難しそうだな…と思ったのもあります。

せっかく課金したので、これからもGrok Imagineに関する情報をこのブログで発信していけたらと思っています。

なるべく、読んでくださっている方の役に立つように、しっかり整理して公開していきます。

まとめ

今回の記事では、Grok Imagineの基本的な使い方から、画像生成・動画生成の流れ、そして各モードの特徴まで、実際の使用感をもとに紹介してきました。

特に、Normal・Fun・Spicy・Custom・I2Vといった動画生成モードについては、それぞれの違いや注意点も含めて具体的に触れています。

はじめて使う方でも操作の流れがつかめるように、画像付きで順を追って解説してきましたので、少しでも参考になっていれば嬉しいです。

Grok Imagineは、無料でも十分に試せる範囲が広く、使っていてとても楽しい生成AIツールです。

今後もアップデートや仕様変更があるかもしれませんが、引き続き注目しながら、また新しい発見があればお伝えしていきますね。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

なお以下記事にて、Grok Imagineのカスタムモードを使って、様々な動作を再現する方法やカメラワークに関するプロンプトを紹介しています。ぜひこちらもご活用ください。