本記事では、AIイラストで「体の痙攣」の状態を表現するためのプロンプトを紹介しています。

体の痙攣といえば、たとえばアスリートが激しい運動のあとに、脚や腕の筋肉がピクピクと痙攣しているような場面が思い浮かびます。足がつってビクビクしてしまうような感じですね。

ほかには、寝入りばなに体がビクッとなる(入眠時ミオクローヌス)ような現象や、寒さで震える動きも、痙攣に近い反応として見られることがあります。こうした現象は、疲労や環境などによって、体が無意識に反応してしまうようなケースですね。

その一方で、痙攣はもっとドラマチックな場面にも登場します。

たとえば、強い恐怖や怒りに襲われたときの感情表現として。アニメのバトルシーンでキャラが力尽きるときなど──

ストーリーの終盤を盛り上げる演出として、痙攣はよく使われています。

そこで今回は、そういった痙攣の動きをAIイラストで再現したい方のために、使いやすいプロンプトをいくつか紹介していきます。

痙攣のプロンプトと使い方

twitching プロンプトの意味と基本の使い方

痙攣をAIに指示するためのプロンプトは「twitching」です。

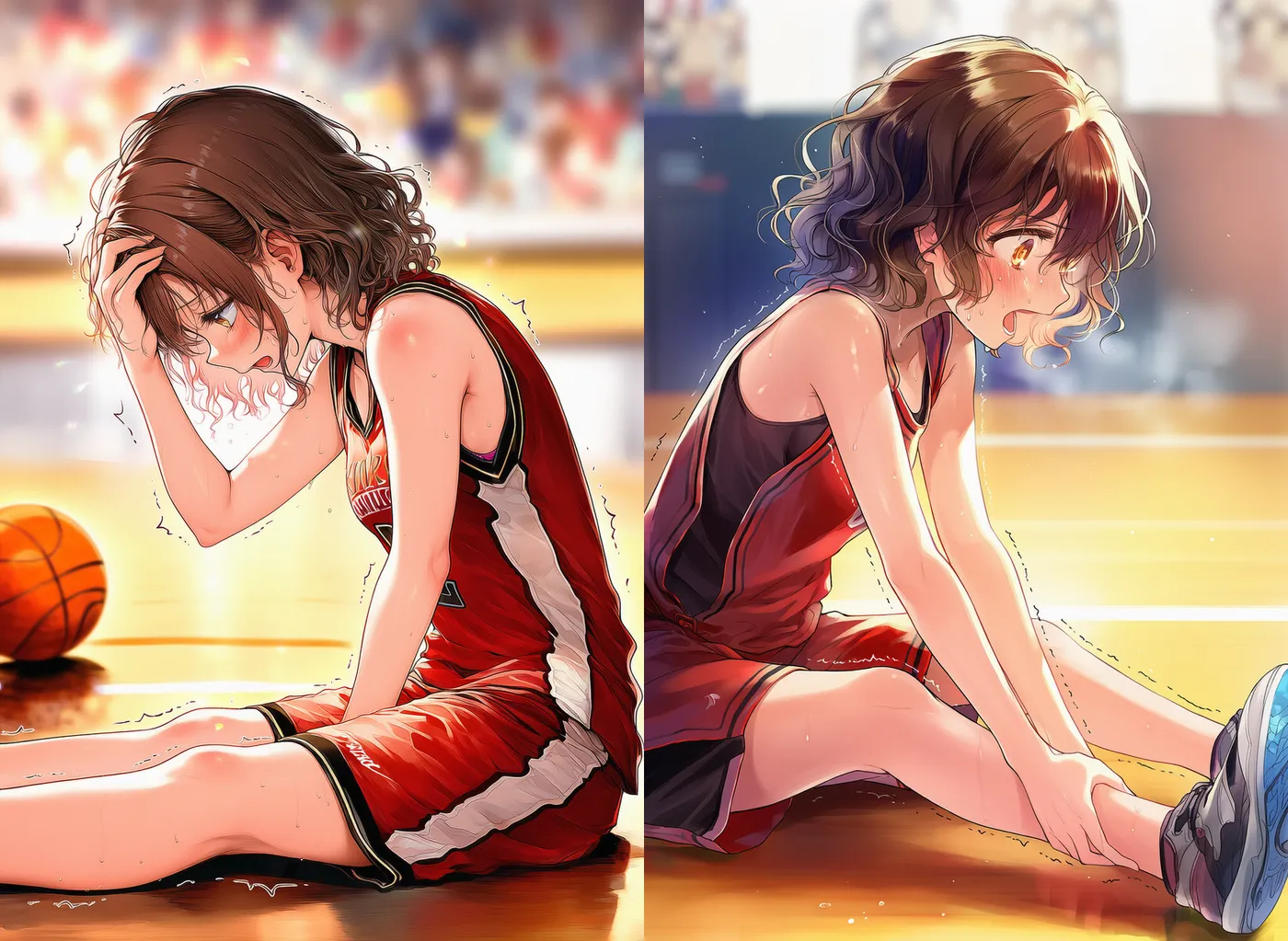

ここでは、バスケットボールの試合中をイメージした作例を紹介します。

1girl, wavy medium hair, brown hair, amber eyes, basketball red uniform, basketball, tired, steam, sweat, open mouth, sitting, outstretched legs forward, grabbing own leg, shoes, three quarter profile, facing down, twitching, looking at own leg, school gym, audience

| 内容 | プロンプト |

|---|---|

| 痙攣する | twitching |

バスケの試合で、エース選手が終盤に疲労で足を痙攣させてしまう ── というシチュエーションを想定したプロンプトです。

痙攣するプロンプト「twitching」を加えると、体が震えるような状態になり、ビクビクっと体に震える線が描写されるようになります。

痙攣プロンプトが効かない失敗例と成功例

痙攣のプロンプトは、震えるような線や表情の変化を通じて、体が痙攣している様子を表現します。

そのため、痙攣が起きる状況として不自然な設定が含まれていると、うまく再現されないことがあります。

ここでは、失敗例と成功例をそれぞれ作例として紹介します。

失敗例

twitching, standing, light smile

成功例

twitching, lying

左の作例は、あえて立ちポーズで笑顔のプロンプトに「痙攣」の指示を加えたものです。

痙攣という動きは、笑顔で立ったままの状態では自然に発生するものではないため、再現はうまくいきませんでした。とはいえ、少し困ったような表情にはなりました。

一方、右の作例は「横たわって痙攣している」という指示を入れています。

痙攣するときは、体が横になっている方が自然な姿勢なので、こちらはしっかりと痙攣の状態が描写されました。

このように、「twitching」などの痙攣プロンプトを使うときは、その動きが自然に成立するよう、周囲のプロンプト設定も丁寧に整えることが大切です。

twitchingで部位ごとに痙攣を指定する方法

「twitching」だけを使うと、体全体が痙攣しているように描かれるか、あるいはプロンプト全体の文脈からAIが判断して、特定の部位だけを痙攣させるような描写になることがあります。

ですが、よりイメージを正確に伝えたい場合は、痙攣させたい部位を明示的に指定するのがおすすめです。

部位を指定するには、「twitching legs」のように、twitching に続けて体の部位を記述します。

以下に、「twitching」プロンプトで痙攣の効果が再現されやすい部位の例を一覧にしました。

| 痙攣する箇所 | プロンプト |

|---|---|

| 脚全体の痙攣 | twitching legs |

| 太ももの痙攣 | twitching thighs |

| ふくらはぎの痙攣 | twitching calves |

| 足(全体)の痙攣 | twitching feet |

| 腕全体の痙攣 | twitching arms |

| 肩の痙攣 | twitching shoulder |

自然に痙攣を再現するプロンプト構成

それではここから、痙攣する状態がより自然に見えるように、姿勢やポーズと組み合わせたプロンプトセットを紹介していきます。

横たわって痙攣する構図

silver dirty armor, dirty face, lying in fetal position, facing down, profile view, twitching, from above, feet out of frame, squinting

| 内容 | プロンプト |

|---|---|

| 横たわった状態で痙攣する | twitching, lying in fetal position, |

これは、バトルシーンなどでよく使われる定番の組み合わせです。敵にやられて地面に倒れ込み、痙攣して動けない ── そんな状況を想定しています。

余談ですが、「very wide shot」のプロンプトを加えると、懐かしのジャンプ漫画の有名シーンっぽいものを再現できます(作例左)。

こちらは、同じプロンプト構成で背景や衣装だけを変更したバージョンです。恐怖や怒りといった強い感情によって体が痙攣するという表現にも応用できます。

特徴として、体のまわりに震えるような線や、ビクッと反応するエフェクトが入ることが多いため、単なる震えというよりも、自分では制御できない激しい痙攣として描かれます。

座った状態で足が痙攣するプロンプト例

spoken sweatdrop, T-shirt, denim pants, sitting, living room, open mouth, outstretched arm, dutch angle, twitching legs, convulsing, spasming, soles, bare feet

| 内容 | プロンプト |

|---|---|

| 足が痙攣する(座った状態) | twitching legs |

| – 筋肉が強く引きつる | spasming |

| – 強く痙攣する | convulsing |

ずっと同じ体勢で足が痺れてしまい、そのあと足がどこかにぶつかって、派手に痙攣してしまうシチュエーションです。誰でも一度は経験したことのある、あの感じですね。痙攣プロンプトはこういうコミカルな場面でも使えます。

基本的には痙攣には「twitching」を使いますが、筋肉が引き攣るような描写を加えたい場合は「spasming」を、さらに派手に痙攣させたい場合は「convulsing」を併用すると、よりダイナミックで強調された痙攣が表現できます。ビクッとするような効果線が、視覚的に大きく出てくる印象です。

痙攣のエフェクトをしっかり出したいときは、この3点セット(twitching, spasming, convulsing)を重ねて使うと、かなりいい感じになります。

毒を盛られて痙攣するシーンのプロンプト構成

black formal dress, lying, squinting, pain, feet out of frame, green liquid spilled out of the glass cup, cup is rolling on the floor, twitching, convulsing, church, night, petals floor

これは、ミステリー小説やファンタジー世界などでよく見られる定番のシチュエーションです。

教会の中で毒を盛られ、倒れて痙攣している場面を想定しています。

AIにこの状況をより正確に伝えるために、「pain(苦痛)」「squinting(目を細める)」といったプロンプトも併せて使用しています。こうした補助プロンプトを加えることで、表情や状態がより自然に再現されやすくなります。

twitchingとtremblingの違いと使い分け

痙攣するプロンプトと似た表現として、「震える」状態を指示するプロンプトもあります。

震えるプロンプトは「trembling」です。

これは、体のまわりにフルフルと小刻みに震えるような効果線が出るのが特徴です。

一方で痙攣プロンプトの場合は、ビクッと跳ねるような効果線が入り、より瞬間的で強い動きとして描かれます。

「痙攣」は、自分では制御できない、神経や筋肉の強制的な動き。

「震え」は、小刻みな動きで、ある程度は自分で制御できる ── このようなニュアンスの違いがあります。

最終的な画像としては、見た目に大きな差が出ない場合もありますが、AIは意外とこのプロンプトの違いをしっかり理解しています。そのため、状況に応じて適切に使い分けることで、より安定感のある表現につながります。

なお以下の記事にて、失神・気絶に関するプロンプトを詳しく紹介しています。痙攣と関係性のあるもののため、こちらも併せてご活用ください。

まとめ

今回の記事では、AIイラストで痙攣を再現するためのプロンプトについてまとめてきました。

基本となる「twitching」の使い方から、部位指定の方法、自然に見える姿勢との組み合わせ、さらに「spasming」「convulsing」を加えた応用表現まで、一通りの流れを紹介しました。あわせて、「trembling」との違いも見てきたので、痙攣と震えをどう区別して描写するかも整理できたと思います。

痙攣という表現は、バトルシーンや緊張感のある場面はもちろん、日常的な動きの一部としても使える要素です。状況に合ったプロンプトを選び、組み合わせて使うことで、より自然で伝わりやすい表現に近づけます。

ぜひ、自分の作品の中で試しながら活用してみてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。