(画像出典:OpenAI)

本記事では、OpenAIが新しくリリースしたWebブラウザ「Atlas」の使い方と、実際にどんなことができるのかを詳しく紹介していきます。

さらに、Atlasを経由してNovelAIで画像生成を行う方法もあわせて解説します。

2025年11月22日、あのChatGPTでおなじみのOpenAIから、AI(ChatGPT)を搭載したWebブラウザ「Atlas」がリリースされました。

ChatGPTを日常的に使っている身としては、これは見逃せない…!ということで、さっそくインストールして実際に使ってみました。

結論から言うと、

シンプルに便利です。

どんな感じかというと、ブラウザの右側にChatGPTの画面が表示されていて、そこにいろいろと指示を出すと、ChatGPTが自分の代わりにブラウジングしてくれるんです。

しかも実際にマウスカーソルを動かしながら、いろんな操作をしてくれるんですよ。

たとえば、

とりあえず、ざっくりと触ってみただけでも「これは便利だな」と感じる機能がたくさんありました。

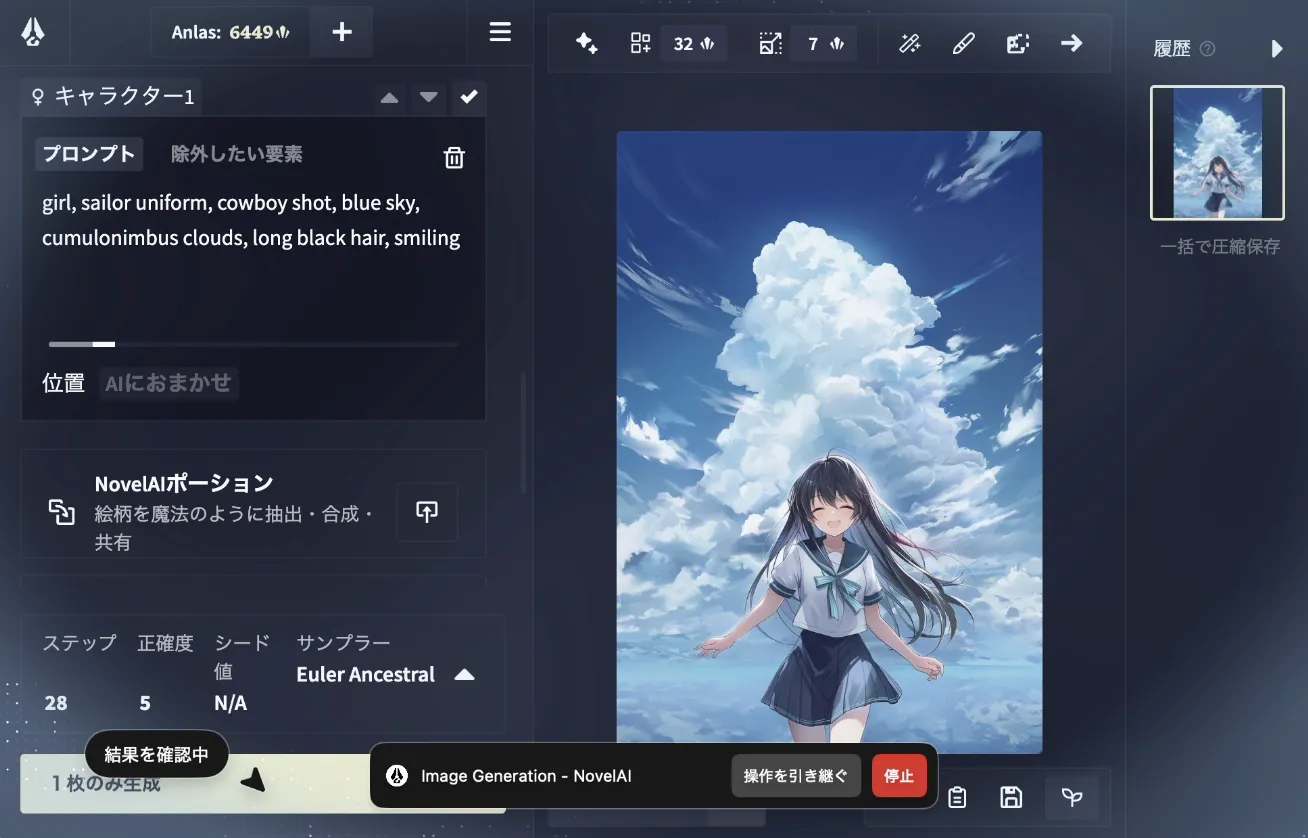

最終的には、NovelAIにアクセスしてもらって、ChatGPTに画像生成もお願いしてみました。

ちなみに、実際の動作はこんな感じです。

Atlasが自動でNovelAIを使って画像生成をしている様子です。

今後、AIを搭載したブラウザが主流になっていくんじゃないかなぁと、個人的には感じています。

そこで今回は、OpenAIの新ブラウザ「Atlas」を実際に使ってみて、どんなことができるのか、そして使い方のポイントをユーザー目線で検証してみました。

Atlas(OpenAIのAIブラウザ)とは|基本機能とできることを解説

それでは、早速一緒にみていきましょう!

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| Webブラウザ「Atlas」のDL先 | https://chatgpt.com/atlas/get-started/ |

| エージェントモード搭載 | AIがブラウザを直接マウスカーソルを使って操作してくれる (※このモードは、現時点ではChatGPTの課金ユーザーにのみ解放) |

| 対応デバイス | macOS ※Windows版、iOS/Android版も順次リリース予定とのこと |

改めて紹介しますと、「Atlas」は、2025年10月22日にOpenAIからリリースされたChatGPT搭載のWebブラウザです。もちろん無料です。

これまでのように、ページの内容をコピーしてChatGPTに貼り付ける必要はなく、見ているページのまま質問したり、調べ物をしたりすることができるようになっています。

たとえば、

といったことも、Atlas上で完結できます。

さらに「エージェントモード(これが目玉です!)」を使えば、ChatGPTが自動でページを開いたり、情報を検索したり、予定を立てたりと、かなり多くのことを「代わりに」こなしてくれます。

ここからは、実際に操作した画面を一緒にみながら、何ができるかを見ていきたいと思います。

その前に

Atlasで最初に確認しておくべきプライバシー設定

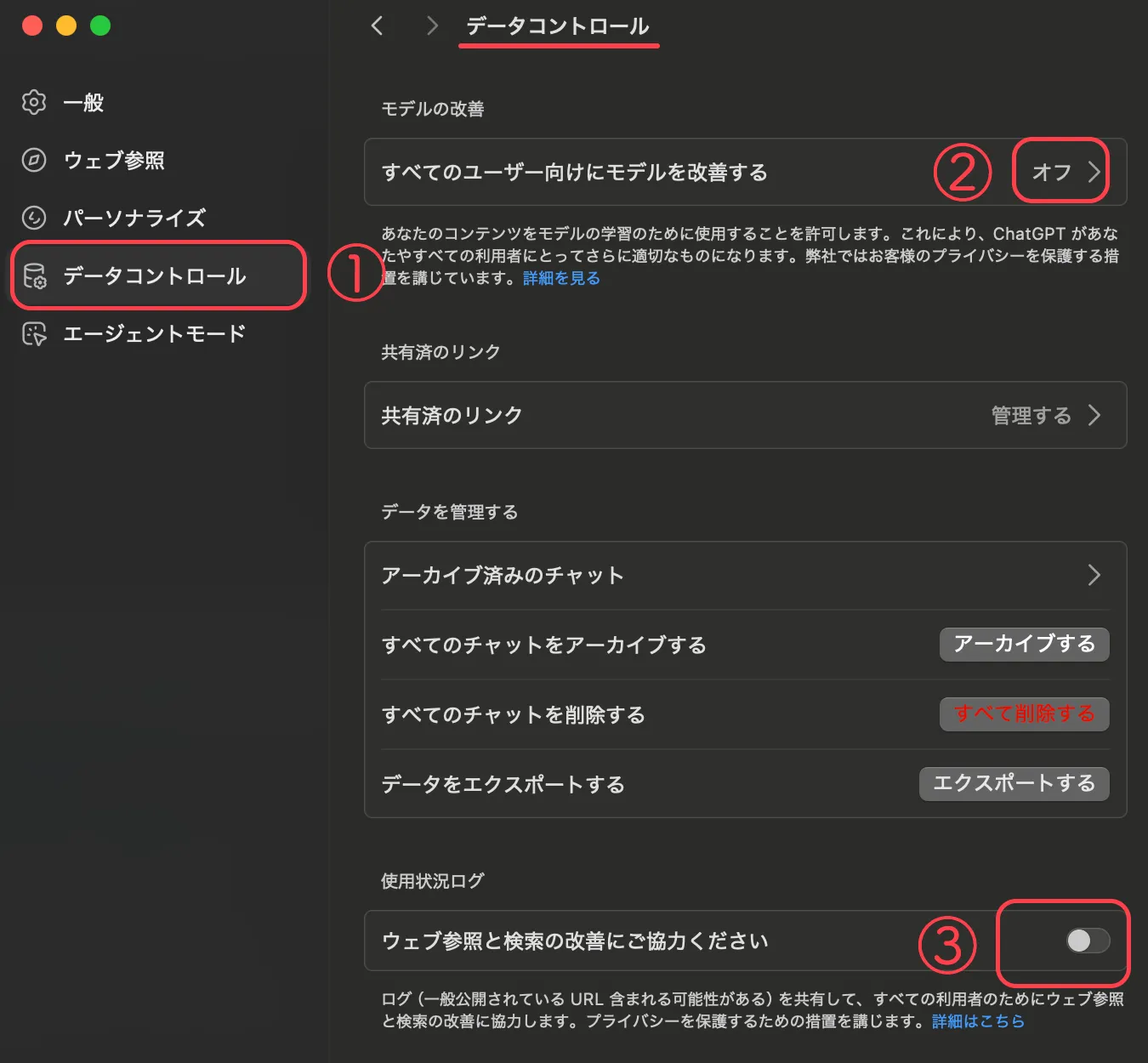

「ChatGPT Atlas」>「設定」>「データコントロール」の順に進み、プライバシー関連の設定を確認しておきましょう。

まだ未知のブラウザであって、セキュリティ上の様々な問題を抱えている可能性があります。そのため、わたしはプライバシー関連の設定はいったん「オフ」にしておきました。

ChatGPTは応援したいので、一通り触って見て自分で、「これは大丈夫だな」って思ったら「オン」にしていこうと思っています。

改めて!Atlasを操作してみましょう。

たぶん実際の画面を見た方がイメージしやすいと思うので、ここからはその様子を紹介していきます。

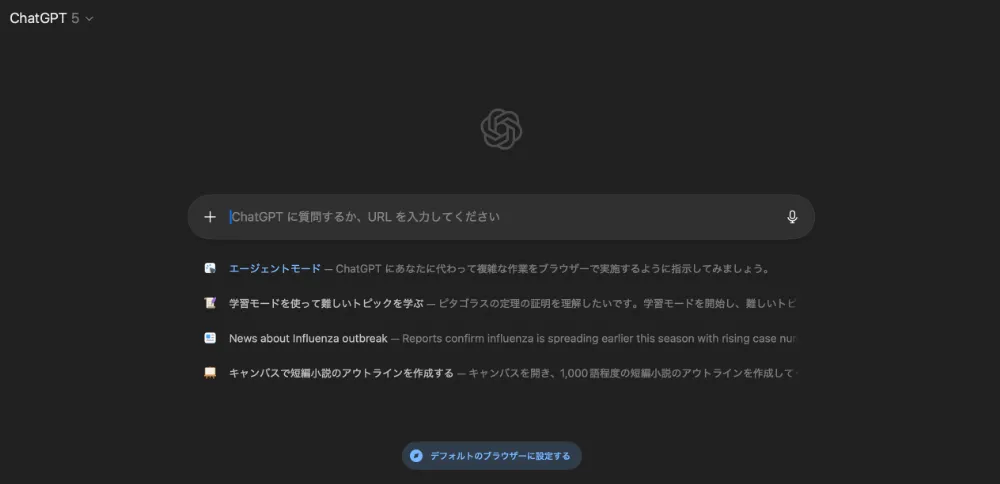

こちらがAtlasの初期画面です。

一番の特徴は、いきなりWebブラウジングができないという点。まず最初に、ChatGPTに質問をする必要があるという流れになっています。

試しに「今日の天気」と入力してみると――

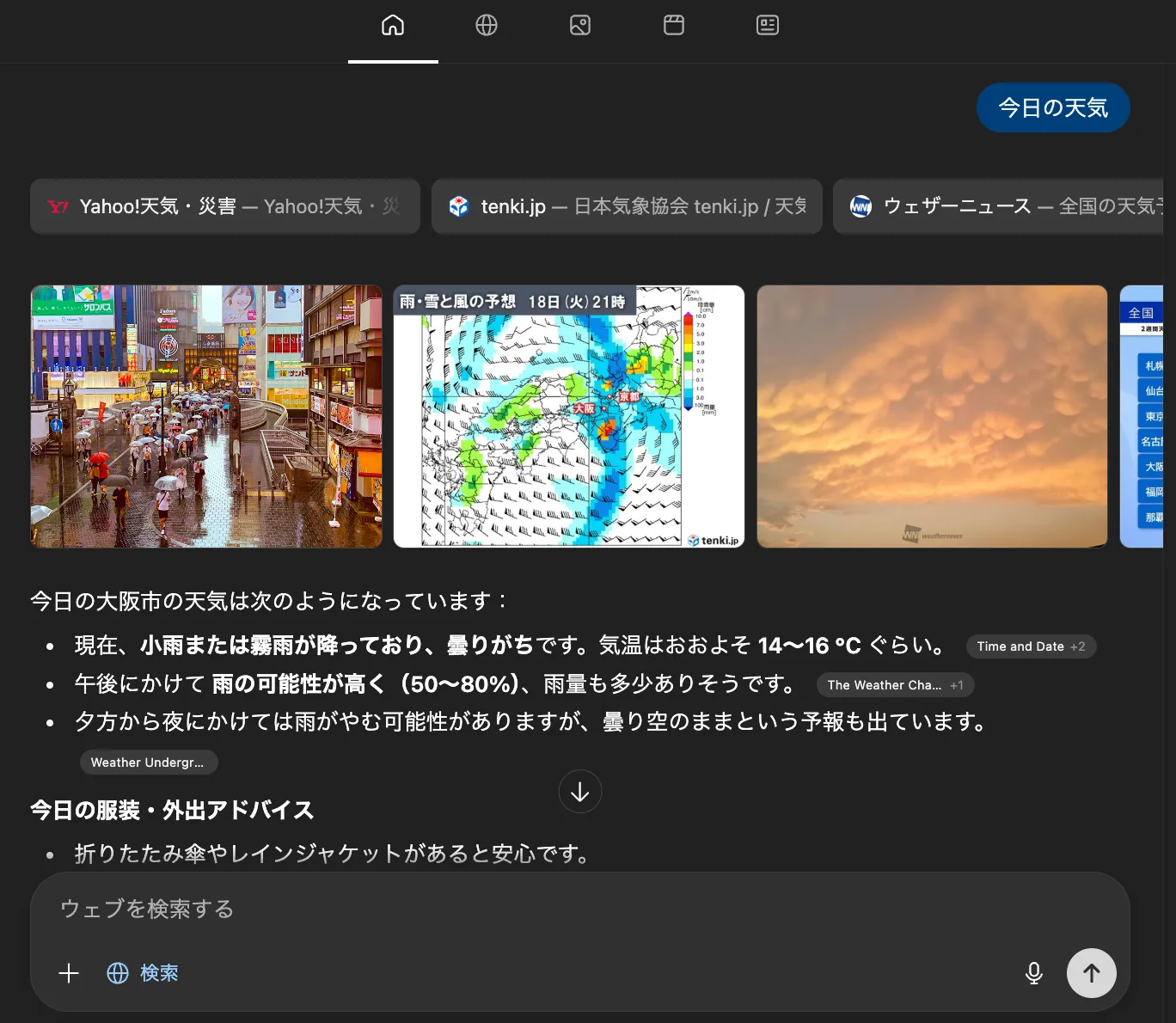

Atlasでは、このようにChatGPTが回答してくれる画面が表示されました。

いわゆる検索結果ページではなく、ChatGPTの応答として天気を教えてくれる形ですね。

この画面は、いわゆる検索結果ページではありません。ChatGPTが直接回答してくれる画面で、あくまでも「会話ベースの応答」になります。

ちなみにわたしは東京にいるんですが、なぜか大阪の天気が表示されてました…汗。

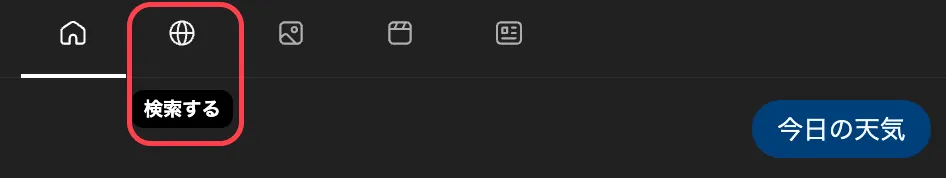

従来のような通常のWeb検索をしたい場合は、画面上部のタブを手動で切り替える必要があります。

ちょっとひと手間ですが、このステップを踏むことで、ブラウジングモードに移行できます。

このタブ、最初から表示されているわけではないようです。

わたしの見落としでなければですが、ChatGPTに一度質問して回答を表示させないと、タブ自体が出てこない仕様になっています。

そのため、最初からいきなりWebブラウジングを始めることはできないようになっている点には注意が必要です。

Atlasの使い方|ChatGPT連携によるWebブラウジングの流れ

続いて、Atlasを使ったWebブラウジングの具体的な流れを紹介していきます。

前の段落でも触れたように、従来のWebブラウザのように、最初からキーワード検索を始めることはできません。

必ず、「ChatGPTに質問」→「その回答が表示される」というファーストステップを踏む必要があります。

このステップを完了すると、画面上部にあるタブ切り替えボタンが初めて表示されます。

そこから「ブラウズ」モードのタブを選択することで、通常のWebブラウジング画面に切り替わるという仕組みです。

では実際に、タブをクリックしてみましょう。

これが、Atlasの検索結果の画面です。

特徴的なのは、検索結果にページ送りがないこと。もっとたくさん見たい場合は、「続きはGoogleでどうぞ」というスタンスになっている印象です。

ただ、ここまで来ると見た目や使い方は、いつも使っているWebブラウザとかなり似た感じになります。

試しに、自分のサイトを検索して表示させてみました。

ここでの一番のポイントは、画面右上にある「ChatGPTに質問する」ボタンです。

これをクリックすると、画面が左右2分割になり、右側にChatGPTのチャットウィンドウが表示されます。

イメージとしては、ChatGPTと一緒に同じ画面を見ながら、その場で質問や会話ができるという感じです。

気になる情報を見つけたら、すぐ横でChatGPTに聞けるのが便利です。

こんな感じで、ページを要約した結果を出力してくれます。

画面そのものは特別な構造ではなく、シンプルに右側にChatGPTの画面が分割されて表示されているという感じです。

便利だなと感じたのは、ページを見ながらその場で質問ができるという点ですね。

とはいえ、正直ここまでの機能だけだと、

「ふーん、便利かもね」くらいで終わっちゃう印象もあります。

もちろん役には立つんですが、「これはすごい!」と驚くほどではないかなと。

あと、従来のWebブラウザに慣れている人にとっては、ちょっと不便に感じる点もあります。

たとえば、いきなりGoogle検索をしたいのに、まずChatGPTに質問して回答を出さないと検索タブすら表示されない…という手間があるのはややストレスです。

とはいえ、こういった仕組みも含めて、これからは「Webブラウジングの概念そのもの」が変わっていくのかもしれません。

わたしが思うに、今後のAI搭載ブラウザの主流になっていくのは、今回のAtlasにも搭載されているような

「エージェントモード」なんじゃないかなと感じています。

Atlasのエージェントモード活用法|AIが自動操作する仕組みと使い方

それでは、今回の注目ポイントでもあるエージェントモードについて紹介していきます。

これが本当に今回の目玉中の目玉です。

というより、これは従来型のWebブラウジングの概念を根底から覆す可能性すらあると感じました。

おそらく時間の問題で、こういった機能は将来的にすべてのWebブラウザに標準搭載されるようになるんじゃないかなと思っています。

そして、実際に使ってみた感想はというと ──

かなり楽しいです!

シンプルに説明すると、

「ChatGPTが勝手にマウスカーソルを動かして、いろいろと操作してくれる」というイメージです。

たとえば「Gmailの未読メールを確認して」と指示すると、

- WebでGmailを検索

- Gmailのログイン画面を開く

- IDとパスワードを入力するように促してくる

- 入力が完了するとログイン

- その後、マウスカーソルを動かして未読メールを探し、クリック

- 該当のメールを表示してくれる

──という流れまで、全部自動でやってくれるんです。

ただし、現時点で「便利か?」と聞かれたら、正直そこまでではないかなと感じました。

理由はシンプルで、動作がまだちょっと遅いんです。

リアルタイムで画面を見ながら「早くして〜」と思ってしまうような感じなので、

それなら自分で操作した方が早いと感じてしまう場面もあります。

でも逆に、自分が何か他の作業をしている間に、裏でAIに任せておけるという使い方なら、

このエージェントモードはすごく有効だと思いました。

「勝手にやっておいてもらう」視点で使うのが相性いいですね。

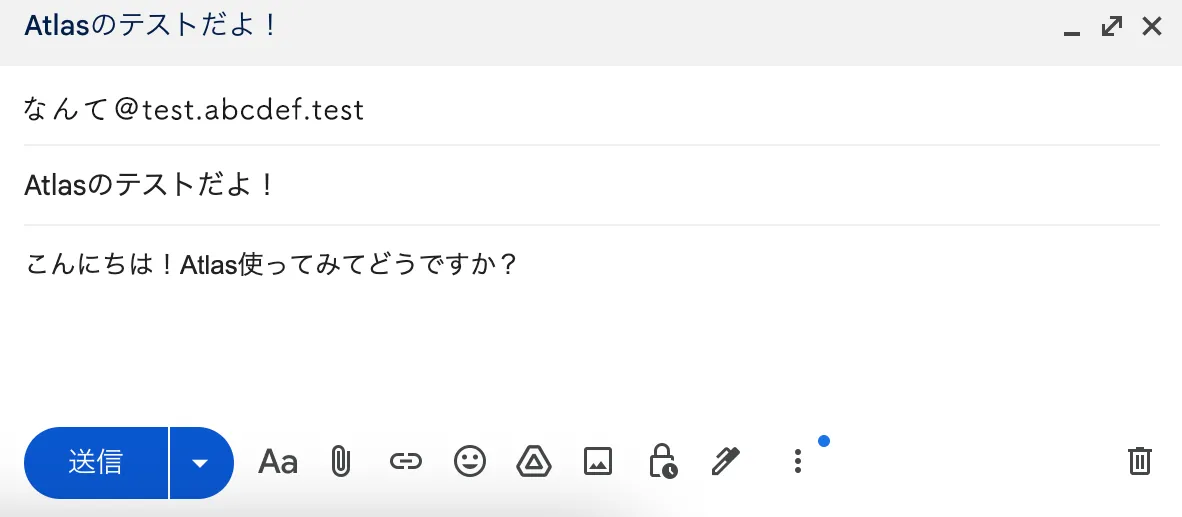

Gmailのメールを開いて返信まで自動化できる【Atlas実験】

今回は実際に試してみたこととして、

「Gmailに届いたメールをChatGPTに頼んで返信してもらう」という操作にチャレンジしてみました。

まず最初に、返信してもらうためのテストメールを自分のメールアドレス宛に送信しておきます。

これはあくまで動作確認用として、シンプルな内容のメールを準備しました。

上記のメールを自分が普段使っているメールアドレス宛に送信します。

その後、実際にメールを受信できていることを確認しました。

今回はあくまでテストなので、ここまでの下準備が整った状態で、

Atlasのエージェントモードを使って返信操作ができるかを試していきます。

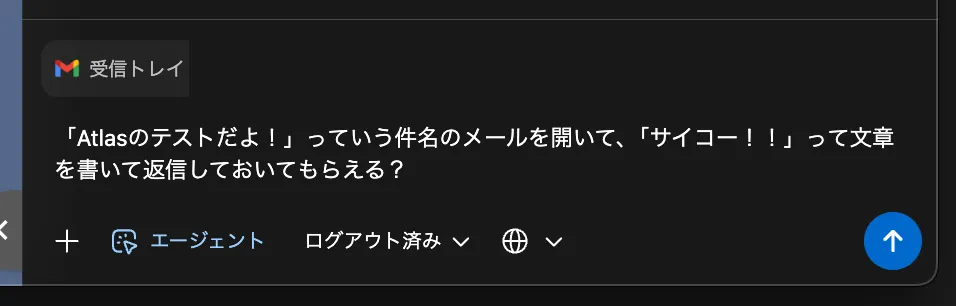

Atlasに対しては、次のような具体的な指示をしてみました。

「Atlasのテストだよ!」っていう件名のメールを開いて、「サイコー!!」って文章を書いて返信しておいてもらえる?

今回は、このメールに対して実際に返信してもらうように指示してみました。

ちなみに、ユーザーアカウントの操作を伴うような作業をChatGPTに任せる場合は、

必ず 「エージェントモード」を使う必要があります。

画面上にも「エージェント」と表示されている箇所があり、そこを選択しておかないと、

ChatGPT側で自動操作ができない仕組みになっています。

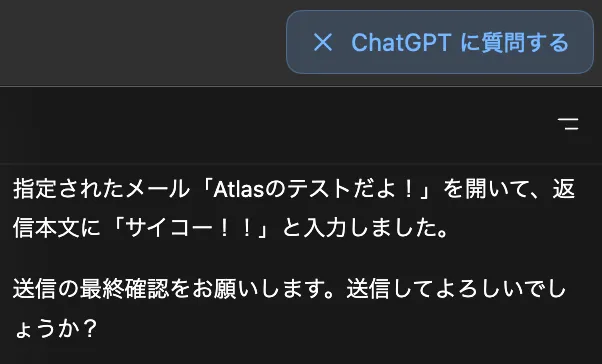

指示をすると、Gmailの画面でマウスカーソルをChatGPTが操作し始めます。そして、該当のメールを見つけて開いてくれます。さらにそこから、返信ボタンを押してメール送信画面を開き「サイコー!」と書いてくれました。

送信前にきちんと確認を求めてくれるあたり、細かい配慮があって安心感があります。

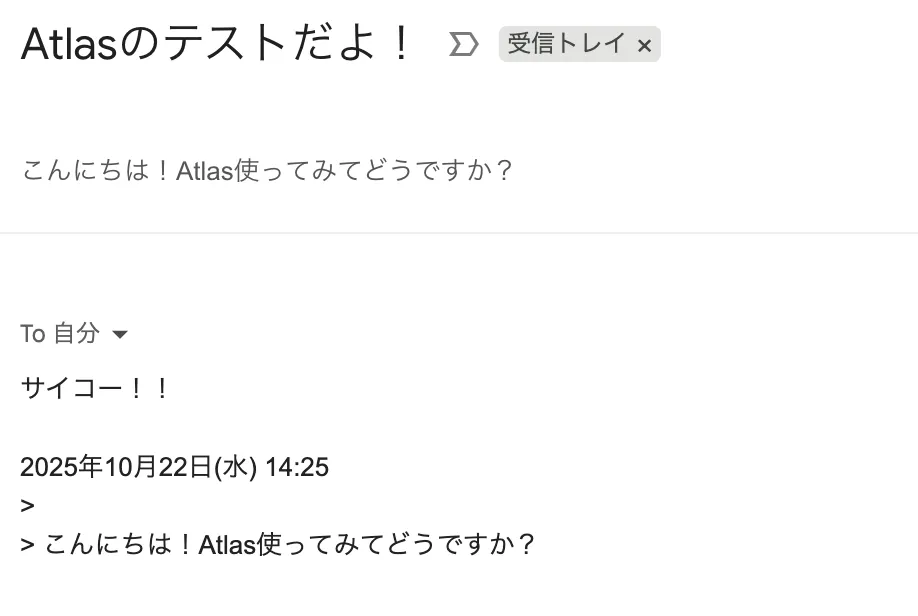

こちらから「OK!」と返答すると、Atlasはそのままメールを送信してくれました。

無事に返信まで完了したことを確認できて、

「おお〜、ほんとにやってくれた!」とちょっとテンション上がりました。

これはなかなかすごい体験ですね。

そして、ChatGPTが返信してくれたメールがしっかり受信ボックスに届いているのも確認できました。

たったこれだけのことなんですが、

なぜかすごく面白くてテンションが上がるんですよね。

「自分の代わりにAIがメールを返信してくれる」っていう体験が、

思っていた以上に未来感があるというか、ちょっと感動してしまいました。

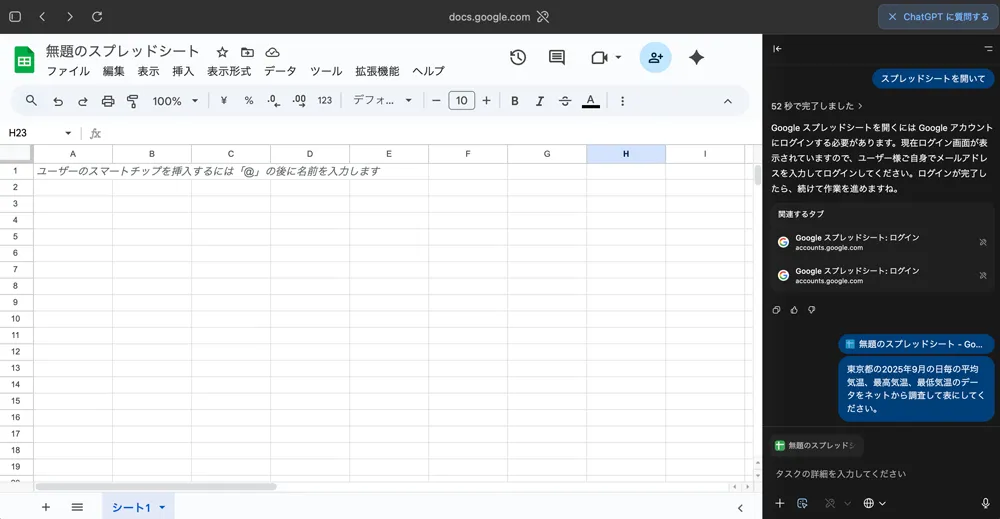

スプレッドシート作成をAIに任せてデータ整理を自動化

続いては、スプレッドシートの作成をAtlasにお願いしてみます。

いまのところ、個人的に一番実用性を感じている機能がこれかもしれません。

というのも、普段から仕事で数万行レベルのスプレッドシートを扱うことが多くて、

そうした大規模なデータをChatGPTに任せて効率よく整理・管理できたら本当に助かるんですよね。

まずは、エージェントモードをONにして「スプレッドシートを開いて」と指示。

すると、ちゃんとスプレッドシートのページを開いてくれました。

ここからさらに、どこまで指示を聞いてくれるのか試してみます。

この画面まで移動してくれます。ここで続けて、以下のような指示をしてみます。

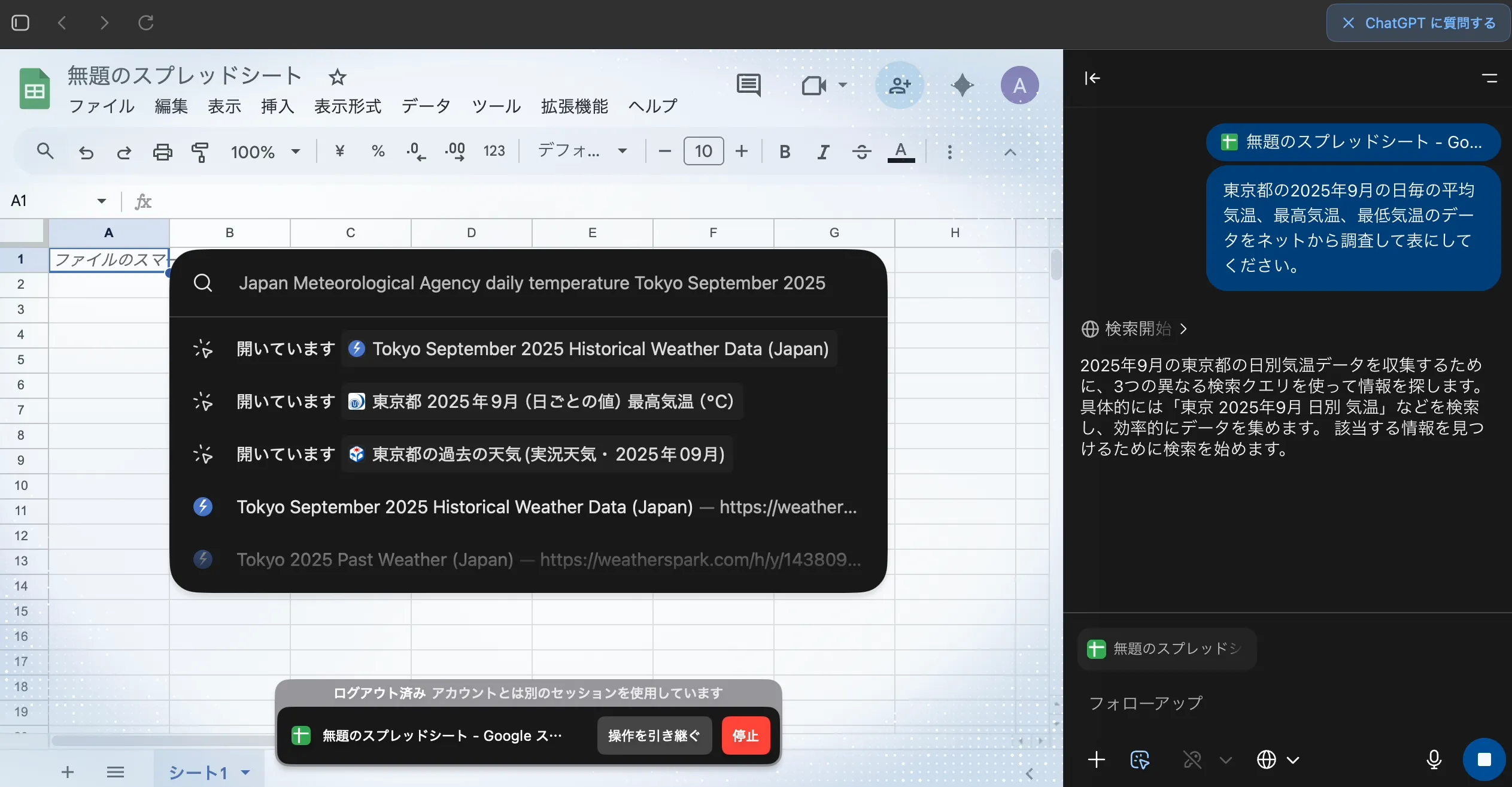

東京都の2025年9月の日毎の平均気温、最高気温、最低気温のデータをネットから調査して表にしてください。

実際にAtlasが画面を操作しているのが以下です。

画面上でマウスカーソルが動いて、操作をしてくれたりします。

なかなかにすごいのでぜひ動画で見てみてください。

さらに感動したのが、スプレッドシートのファイル名までちゃんと変更してくれていたこと。

こっちが細かく指示していないのに、

きちんと内容に合わせてファイル名を自動でリネームしてくれるなんて、

地味だけどめちゃくちゃありがたい気遣いです。

こういうところに、Atlasの実用性とAIアシスタントとしての完成度の高さを感じますね。

これは余談なんですが、

個人的にChatGPTってAIの中で一番「空気を読む」のがうまいなぁといつも感じています。

なんというか、

コミュ力の高い大学生みたいな雰囲気といいますか、

こっちが全部言わなくても「そうそう、そうして欲しかった!」ってことを

先回りしてやってくれるんですよね。

たとえば今回のスプレッドシートのファイル名を自動で変更してくれたのもそう。

ちょっとしたことかもしれないけど、

こういう気配りみたいな動きがあると、なんだか愛着が湧いてしまいます。

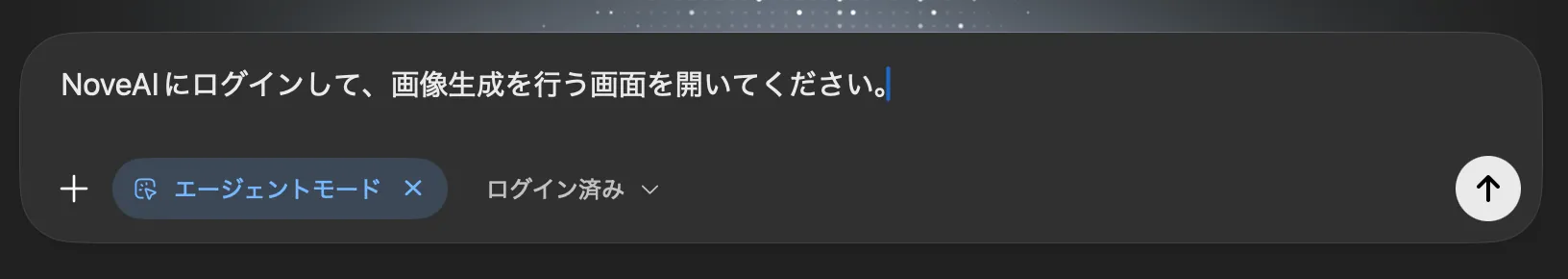

AtlasでNovelAIにログインして画像生成を行う手順

画像生成AIを普段からよく使っているわたしにとって、これが一番やってみたかったものです。

ということで、さっそく試してみることに。

手順はこれまでと同じく、エージェントモードを選択して進めていきます。

ここからAtlasにログイン操作や画像生成の指示をしていきます。

ここで、ログイン状態の設定について補足しておきますね。

Atlasのエージェントモードでは、「ログイン済み」と「ログアウト済み」を選択できるようになっています。それぞれの違いは以下のとおりです:

セキュリティをしっかり管理したい場合は、「ログアウト済み」にしておくと安心です。

勝手にアカウント情報を使われることはありません。

そして今回、実際に操作してもらったところ ──

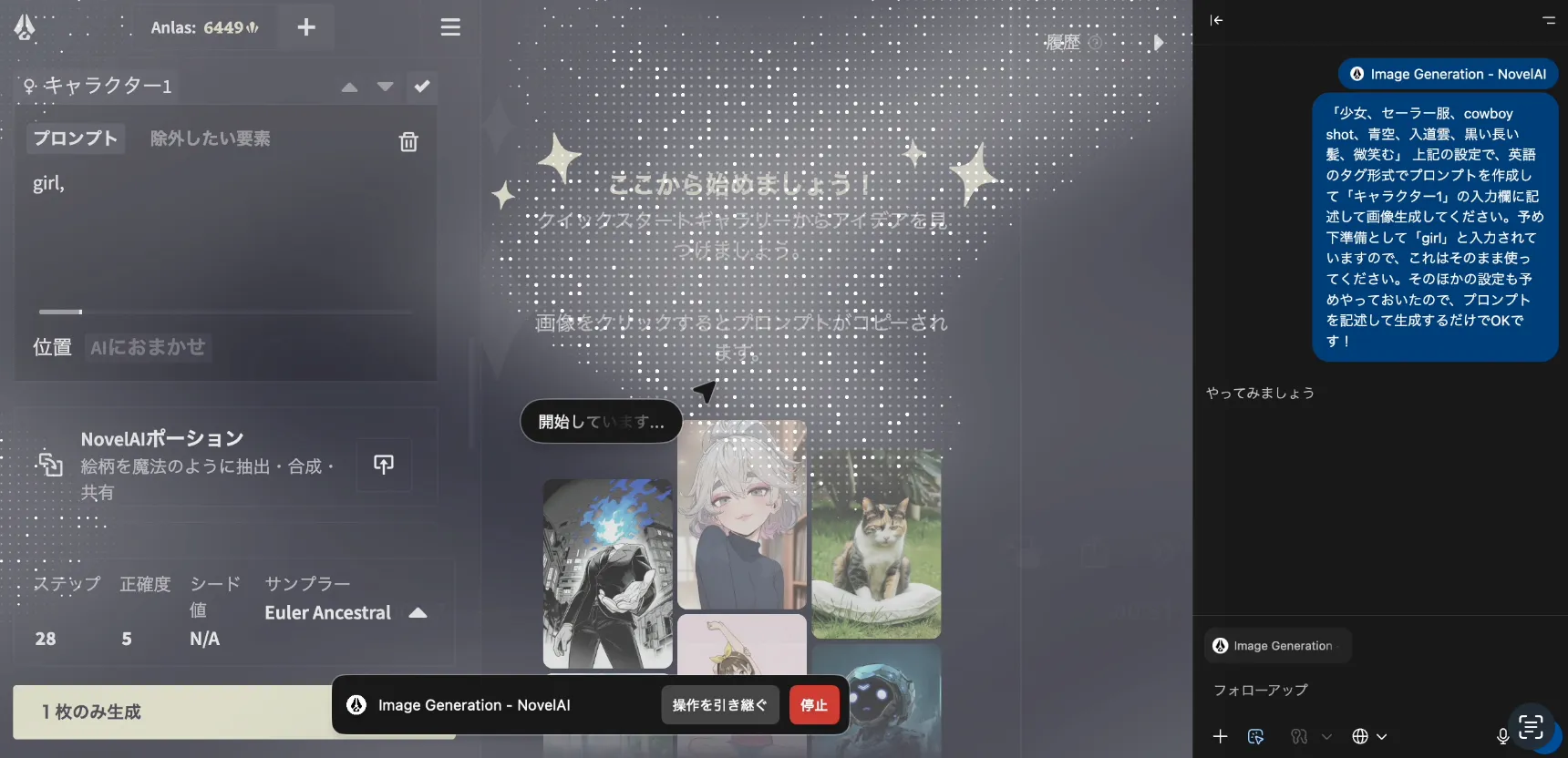

ちゃんとNovelAIの画像生成画面まで到達できました!

ここから、Atlasに指示をして画像生成が完了するかを試してみます。

以下のような指示をしました。

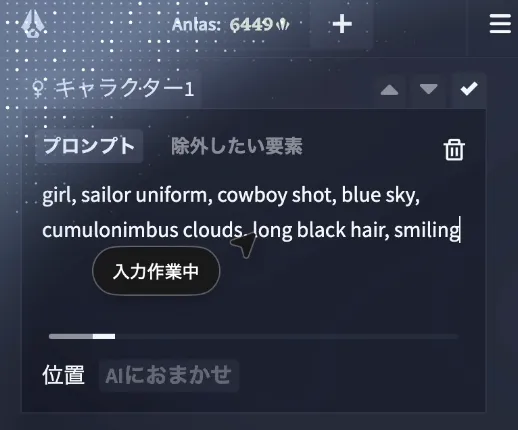

「少女、セーラー服、cowboy shot、青空、入道雲、黒い長い髪、微笑む」 上記の設定で、英語のタグ形式でプロンプトを作成して「キャラクター1」の入力欄に記述して画像生成してください。予め下準備として「girl」と入力されていますので、これはそのまま使ってください。そのほかの設定も予めやっておいたので、プロンプトを記述して生成するだけでOKです!

指示をすると、操作が開始されます。

ブラウザ上で、このようにAtlasがマウスカーソルを動かしながら操作が進んでいきます。

この画面が、近未来感あって楽しい。

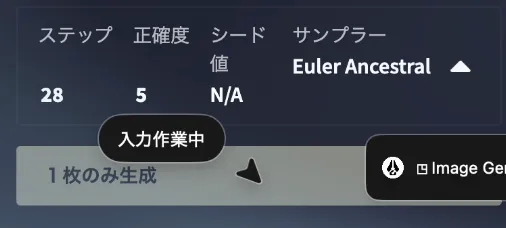

プロンプトが入力されました。

ちゃんと生成ボタンを見つけてクリックしてくれます。

完成しました!

こちらが、Atlasで開いたNovelAIをChatGPTが操作して生成した画像になります。

(ちょっとややこしい構成ですが、ChatGPTがブラウザ内で操作 → NovelAIで画像生成を実行、という流れです)

ここまで自動でやってくれると、もはや自分はほぼ見ているだけ。

使い方次第では、本当に強力なAIアシスタントになるポテンシャルを感じました。

Atlasを使ってみた感想と今後の可能性【レビューまとめ】

今回は、OpenAIがリリースしたChatGPT搭載ブラウザ「Atlas」を実際に触ってみた感想をまとめてみました。

とりあえず現時点での結論としては、

エージェントモードがすごく便利で、可能性を感じる!

という印象です。

まず嬉しいのは、操作が直感的でわかりやすいところ。

実際にAIがマウスカーソルを動かして操作してくれるので、まるで自分の代わりに作業してくれているような臨場感があります。

本当に、

ChatGPTが自分の代わりにマウスでブラウザを操作してくれる

って感じです。

たとえば、スプレッドシートやスライドでの資料作成など、人間がやると地味に面倒な作業ってありますよね。

そういった作業も、上手に指示を出しておけば、Atlasが自動でこなしてくれるようになるイメージです。

ご飯を食べる前に指示を出しておいて、食べ終わった頃にブラウザを開いてみたら、ちゃんと作業が終わっている……なんて使い方も現実的になってきそうです。

他にも、X(旧Twitter)で「いいね!」を押していくとか、リプを送るとか、

そういう軽作業もAIに任せると地味に便利かもしれません。

さらに言えば、Atlasの中で別のAIにログインして、LLM同士で会話させるなんて使い方も、当然できるわけです(ここ、本当にすごい)。

今のところはmacOS版のみの提供ですが、今後はWindows版やiOS/Android版もリリース予定とのことなので、できることの幅もさらに広がっていきそうです。

何よりも便利だなと感じたのは、やっぱり

指示すれば、勝手に操作して、勝手にいろいろやってくれる

という点です。

そして、これはまだまだ進化の途中段階。

これからのアップデート次第では、本当に手放しで仕事を任せられるAIになっていく予感がしています。

とはいえ、まだ数時間しか触っていない段階の印象では、

「リアルタイムで一緒に作業する」みたいな用途にはちょっと不向きかも……。

というのも、AIが処理を考えている時間がそこそこ長いので、

リアルタイムで待っていると「もう自分でやった方が早いな〜」って思ってしまうんですよね(笑)

たとえば通販サイトで買い物を頼んでも、動作がゆっくりすぎて「もう自分でカート入れた方が早いわ!」ってなりそうです。

なので個人的には、

自分がメインの作業に集中している間に、バックグラウンドでやっておいてもらう

という使い方が、Atlasとは相性良さそうだなと感じました。

ワードプレスの記事制作なんかもアシストしてくれそうですが、自分が慣れている作業に対して、AIがゆっくり操作してると、「待ってる時間がもったいない」って思っちゃいそうです。

もう少し動作がサクサクになってくれば、さらに未来が広がるなぁと感じています。

実はAtlasは音声操作にも対応しているので、たとえば ──

漫画を読みながら、

「ちゃっぴー、お願い!メール開いて!」

「あ〜、明日の飲み会の誘いか。参加するって返事しといて!」

……なんてこともできてしまいますよね。

想像するだけで、可能性がいくらでも広がっていく気がして、今後のアプデが楽しみです。

そしてそのうち ──

寝る前に大量のタブを開いて、それぞれのタブで時間がかかる作業を指示しておく → 寝ている間に全部処理してもらう

……みたいな未来が普通になっていく気がします。

ただ、これができちゃうってことは、

やらないと他に置いていかれちゃう世界が来るってことでもあって、

ちょっとワクワク、ちょっとドキドキ、という気持ちもあったりします。

それにしてもOpenAIはすごいですね。

少し前にSora 2で話題になったばかりなのに、

今度はChatGPT搭載ブラウザをリリースしてくるなんて。

AIの進化スピード、ほんとにすごすぎます。

次から次へと驚かされることばかりで、追いかけるのが楽しいです。

これからも本ブログでは、AI関連の最新情報や気になるツールについて、わたしの目線でどんどん紹介していきたいと思います。

最後まで読んでくださって、ありがとうございました!